Das neue DIPF informiert widmet sich den Befunden des aktuellen nationalen Bildungsberichts: In zahlreichen Artikeln geben die Autorinnen und Autoren des Berichts gemeinsam mit weiteren Expertinnen und Experten einen Überblick über Entwicklungen in den einzelnen Bildungsbereichen. Einen ersten Beitrag über das Hochschulwesen von Prof. Dr. Andrä Wolter von der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) sowie Dr. Christian Kerst, ebenfalls vom DZHW, können Sie bereits jetzt in unserem Blog lesen.

Von Andrä Wolter und Christian Kerst

Im internationalen Vergleich galt das deutsche Hochschulwesen lange als Beispiel für ein recht homogenes System. Dies war zum einen darauf zurückzuführen, dass Deutschland im Kreis der OECD-Länder zwar eine seit den 1960er Jahren kontinuierlich wachsende, international betrachtet aber weit unterdurchschnittliche Studierquote aufwies. Zum anderen wurden institutionelle Unterschiede innerhalb der beiden Sektoren des deutschen Hochschulsystems – Fachhochschulen und Universitäten – als relativ gering und eher informell angesehen, und die Zahl privater Einrichtungen war äußerst klein. In den vergangenen Jahren ist aber die Beteiligung an akademischer Bildung nicht nur weltweit, sondern gerade auch in Deutschland stark angestiegen. Die Frage ist, ob mit dieser Expansion auch ein Wandel in der Struktur des Hochschulsystems und der Zusammensetzung der Studierenden verbunden ist, der sich als Diversifizierung oder Heterogenisierung beschreiben lässt. Dieser Frage geht der folgende Beitrag sowohl für die Seite des Angebots (Hochschulen und Studiengänge), als auch für die Nachfrageseite (Teilnehmerinnen und Teilnehmer) nach.

Die Angebotsseite: Institutionelle Struktur und Studienangebot

Ein Blick auf die Entwicklung der institutionellen Struktur des deutschen Hochschulsystems zeigt, dass diese sich in den vergangenen 2 Jahrzehnten stark verändert hat, insbesondere durch die Ausdehnung des privaten Sektors. Von 1995 bis 2014 ist die Zahl privater Hochschulen in Deutschland von 25 auf 117 angewachsen, wovon 97 Fachhochschulen sind (siehe Abbildung 1). Dies macht 30 % aller deutschen Hochschulen aus. Allerdings haben sich 2014 nur 7,6 % aller Studienanfängerinnen und -anfänger dort immatrikuliert. Die Zahl der staatlichen Hochschulen (ohne Kunsthochschulen) ist in diesem Zeitraum nur um 7 (auf 197) gestiegen. Das starke Wachstum der Studiennachfrage und der Beteiligung an akademischer Bildung wurde somit in erster Linie durch ein größeres Studienplatzangebot an öffentlichen Hochschulen möglich. In den 1960/70er Jahren, in der ersten Phase der Hochschulexpansion, wurde das Wachstum der Studierendenzahlen dagegen von einer Neugründungswelle begleitet.

Zwischen Universitäten und Fachhochschulen (2015: 42 % der Studienanfängerinnen und -anfänger) scheint der lange angestrebte Umverteilungsprozess zu greifen.

Dennoch ist die institutionelle Vielfalt unter den Hochschulen größer geworden. Insbesondere die privaten Fachhochschulen – und auch ein Teil der privaten Universitäten – stellen einen speziellen Typus dar, der sich von privaten Hochschulen etwa in den USA oder in Japan unterscheidet. Sie konzentrieren sich meist auf wenige praxis- und bedarfsorientierte Studiengänge, häufig im Verbund mit Unternehmen, die sich oft an Berufstätige wenden und in dieser Zielgruppe auch auf Resonanz stoßen. Forschung spielt dagegen eher eine sekundäre Rolle. Am Rande des Hochschulsystems sind auch neue Kooperationsformen mit nicht-akademischen Bildungseinrichtungen zu beobachten, die etwa die Lehre übernehmen („Franchising“).

Zwischen Fachhochschulen und Universitäten scheint inzwischen der lange angestrebte Umverteilungsprozess zu greifen. So konnten die Fachhochschulen 2015 bereits 42 % der Studienanfängerinnen und -anfänger auf sich vereinen (1990: 29 %), was das starke Interesse an einem eher praxisorientierten Studium zeigt. Die Unterschiede zwischen den öffentlichen Hochschulen – zum Beispiel in ihrer fachlichen Ausrichtung, in ihren Entwicklungskonzepten und Forschungsschwerpunkten (Profilbildung), in ihrer akademischen Reputation und bei der Drittmittelakquise – sind größer geworden. Diese Formen einer horizontalen und vertikalen Differenzierung bleiben in Deutschland aber eher informell und fließend; lediglich mit den Exzellenzuniversitäten kristallisiert sich eine abgegrenzte kleine Gruppe heraus. Insgesamt ist das Hochschulsystem in Deutschland unübersichtlicher und vielfältiger geworden, als es in der Vergangenheit war.

Aber nicht nur die institutionelle Vielfalt, auch die der Studienangebote hat zugenommen. Im Wintersemester 2015/16 boten die deutschen Hochschulen etwa 18.300 Studiengänge an, rund 7.000 mehr als 10 Jahre zuvor. Diese enorme Diversifizierung ist auf drei Faktoren zurückzuführen: Erstens wird jeder Studiengang an einer Hochschule gezählt. Zweitens hat die Studienstrukturreform zu einer Aufteilung vieler Studiengänge geführt. Drittens haben die Bemühungen der Hochschulen um stärkere Profilbildung dazu beigetragen. Unter den verschiedenen Studienangeboten haben einige besondere Formate an Bedeutung gewonnen. Dies gilt insbesondere für duale Studiengänge, für Fernstudiengänge und für weiterbildende Programme. So sind zirka 5 % aller Studierenden in dualen Studiengängen eingeschrieben, die überwiegend Fachhochschulen anbieten und deren Zahl auf etwa 1.000 gestiegen ist. Ebenfalls etwa 5 % aller Studienanfängerinnen und -anfänger studieren in Fernstudiengängen, deren Anbieter neben der FernUniversität Hagen vor allem private Fernhochschulen sind. Das Angebot an weiterbildenden Masterprogrammen beträgt 10 %.

Die Nachfrageseite: Zunehmende Heterogenität in der Zusammensetzung

Unterschieden nach sozio-demografischen Merkmalen zeichnet sich auch in der Zusammensetzung der Studienanfängerinnen und -anfänger beziehungsweise der Studierenden eine größere Heterogenität ab, wenngleich bei manchen Kennzahlen auch eine gegenläufige Entwicklung zu erkennen ist.

Seit gut 25 Jahren steigt die Studienanfängerquote unter den Frauen, so dass ihr Anteil seit Anfang des neuen Jahrhunderts bei ungefähr 50 % liegt. Allerdings unterscheidet sich der Frauenanteil zwischen den verschiedenen Fachrichtungen beträchtlich.

Der Anteil der inländischen Studierenden mit Migrationshintergrund an der gleichaltrigen Bevölkerung (20 bis 30-Jährige) ist von 9 % (2005) auf 15 % (2013) gewachsen. Dennoch sind junge Migrantinnen und Migranten an den Hochschulen immer noch unterrepräsentiert, denn der Anteil der Studierenden ohne Migrationshintergrund beträgt 23 % (2013). Die gewachsene gesellschaftliche Vielfalt bildet sich an den Hochschulen also noch nicht ab. Dies liegt primär daran, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund weiterhin seltener eine Studienberechtigung erwerben.

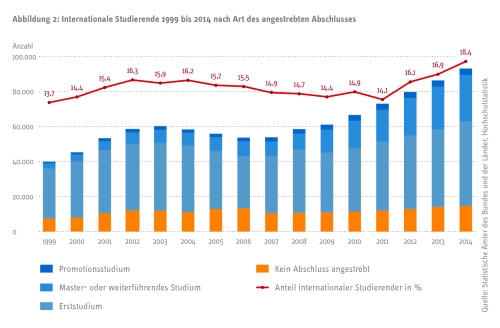

Über die Hochschule und die zunehmende Anzahl internationaler Studierender vollzieht sich inzwischen eine Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt.

Die Nachfrage durch internationale Studierende zeigt die große Attraktivität, die die deutschen Hochschulen im Ausland haben. 2015 nahmen 92.000 Personen aus dem Ausland in Deutschland ein Studium auf, mehr als jemals zuvor (siehe Abbildung 2). Als Motive für ein Studium in Deutschland nennen sie nicht nur die Gebührenfreiheit, sondern auch die günstigen Arbeitsmarktperspektiven. Viele von ihnen verbinden damit die Aussicht, nach dem Studienabschluss oder der Promotion in Deutschland zu arbeiten. Über die Hochschule vollzieht sich also inzwischen eine Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt.

Wie weit mit einer Studienaufnahme Schutz- und Asylsuchender die Vielfältigkeit an den Hochschulen in Zukunft weiter zunehmen wird, ist derzeit offen. Es liegen kaum valide Informationen vor, wie viele von ihnen von ihren schulischen Voraussetzungen her für ein Studium in Frage kommen, überhaupt studieren möchten und von den Hochschulen zugelassen werden. Trotzdem sind viele Schutz- und Asylsuchende mit Studieninteresse schon an den Hochschulen angekommen: Sie absolvieren Sprach- und Vorbereitungskurse oder nehmen als Gasthörerinnen und Gasthörer Kontakt zum regulären Studium auf.

Dass Licht und Schatten häufig nebeneinander liegen, zeigt sich bei einem anderen Indikator. Entgegen der hochschulpolitischen Absicht, die Hochschulen stärker für Berufstätige zu öffnen, hat der Anteil beruflich qualifizierter Studierender von 34 % (1994) auf 22 % (2012) abgenommen. Zugenommen hat jedoch die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung für die Studierenden des Dritten Bildungswegs, also diejenigen, die ohne eine schulische Studienberechtigung über ihre berufliche Qualifikation in die Hochschule gekommen sind. Ihr Anteil stieg von 0,8 % (2000) auf 3,5 % (2014).

Bei der sozialen Herkunft der Studierenden ist ein Trend zu größerer Vielfalt nicht zu erkennen. Dies ist keine deutsche Besonderheit, wie der aktuelle Bildungsbericht auch für andere europäische Länder zeigt. In keinem der Vergleichsstaaten entspricht die soziale Zusammensetzung der Studierenden auch nur annähernd der der Bevölkerung: Studierende mit Eltern, die keinen tertiären Bildungsabschluss haben – sogenannte First-generation-students –, sind in allen Ländern unterrepräsentiert. Dies hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert.

Wie bereits der Bildungsbericht 2014 gezeigt hat, ist das Thema „Inklusion“ für die Hochschulen ebenfalls von Relevanz, wenn auch nicht mit derselben Bedeutsamkeit wie für das Schulsystem. Im Hochschulbereich wird mit einer anderen Definition gearbeitet, nämlich „Studierende mit gesundheitlicher Beeinträchtigung“, deren Anteil auf etwa 8 % geschätzt wird.

Fazit

Betrachtet man die hier vorgestellten Befunde als Ganzes, dann ist das deutsche Hochschulsystem auf der Angebotsseite deutlich vielfältiger geworden. Während sich diese Entwicklung in seiner institutionellen Struktur eher am Rande abspielt, ist sie bei den Studiengängen unübersehbar. In der Zusammensetzung der Studierenden hat die anhaltende Hochschulexpansion bei einigen Kennzahlen zu einer größeren Diversität geführt, bei anderen eher nicht. So ist die Teilhabe von Studierenden mit Migrationshintergrund aus Deutschland in den vergangenen 10 Jahren deutlich angewachsen. Und die Zuwanderung aus dem Ausland durch internationale Studierende ist ein starker Wachstumsimpuls gewesen, von dem auch der deutsche Arbeitsmarkt mit Blick auf den Fachkräftebedarf profitieren kann. Die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung ist primär für Berufstätige ohne schulisch erworbene Studienberechtigung größer geworden, während ein sozialer Öffnungseffekt in der Zusammensetzung der Studierenden bislang kaum erkennbar ist.

Dieser Text steht unter der CC BY 4.0-Lizenz. Der Name des Urhebers soll bei einer Weiterverwendung wie folgt genannt werden: Philip Stirm für DIPF.

Das Autorenteam:

Prof. Dr. Andrä Wolter ist Professor für Erziehungswissenschaftliche Forschung zum tertiären Bildungsbereich an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist für das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) Mitglied der Autorengruppe Bildungsberichterstattung. Schwerpunkte seiner Forschung sind Hochschulforschung, Bildungsmonitoring und Lebenslanges Lernen. Kontakt: andrae.wolter@hu-berlin.de

Prof. Dr. Andrä Wolter ist Professor für Erziehungswissenschaftliche Forschung zum tertiären Bildungsbereich an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist für das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) Mitglied der Autorengruppe Bildungsberichterstattung. Schwerpunkte seiner Forschung sind Hochschulforschung, Bildungsmonitoring und Lebenslanges Lernen. Kontakt: andrae.wolter@hu-berlin.de

Dr. Christian Kerst ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung „Bildungsverläufe und Beschäftigung“ am DZHW und unter anderem in der Bildungsberichterstattung tätig. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen neben dem Bildungsmonitoring auf dem Verhältnis von Hochschul- und Berufsbildung sowie dem Studium nicht-traditioneller Studierender. Kontakt: kerst@dzhw.eu